[YouTubeで再生]

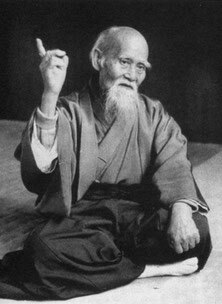

今でいう二次元エロ画みたいな春画も相当数描き込んでいた葛飾北斎なども、

絵師なりの求道性を共に持ち合わせることで、

当時としては驚異的な88歳という長寿まで生きていた。

近代医療などない時代だから、自ずと自力の養生本位による長寿であったことも知れる。

絵描きという行為が特別、養生の手段として優れているわけでもないのは、

近代以降の数多の漫画家の夭折などからも知れているし、何かにかけて

引っ越しを繰り返すなどの別の部分に、その秘訣があったのかもしれない。

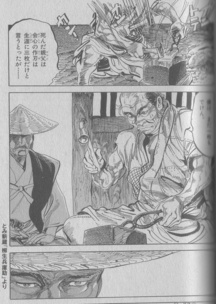

当時から変人扱いで、「画狂老人卍」なんていう晩年のペンネームからも、

本人自身もそれを開き直っていたきらいがあるのを察せられるわけだが、

だからといって今のオタク系の漫画家やイラストレーターなみに何らの求道性もなく、

ただ欲望の赴くままに描きたいものを描いていたのではなく、後世への教訓と

なるような描画技術の研鑽などにも最晩年まで取り組み続けていたのである。

さような求道性を絵描き風情でいながらも持ち合わせていたのは、

江戸時代という当時の時世が今なんかよりもはるかに、誰しも少なからず求道性を

持ち合わせていて当然な時代だったからであり、春画や遊郭を含む浮世文化なども

その上でのものであった点が、もはや浮世文化しか市民権がない今とは違うのである。

絵師が求道的だからといって健康長寿を達成できるような気風は、今などであれば

もう一度より本格的な精神文化への傾倒のし直しがなければ、決して務まらぬことである。

返信する